Protection reglementaire de la montagne

Les zones humides

Les parcs et réserves naturelles

La montagne

les paysages

L'objectif d'une protection durable

La protection du patrimoine naturel et culturel montagnard

-

Contraintes générales sur les mesures d'urbanisme

-

Obligation de construction en continuité

L'objectif d'une protection durable

Tour d'horizon

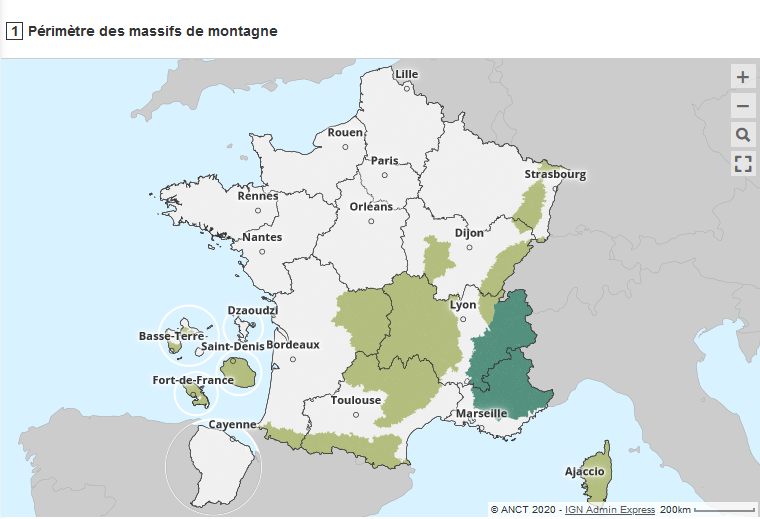

Les

zones de montagne sont basées en massif, au nombre de 9 : 6 en métropole

et 3 outre mer.

Elle couvre 1/5eme du territoire métropolitain, et est rattaché à un peu plus de 8600 communes, mais seulement 15% de la population du fait de la désertification (un néo exode rural).

L’enjeux d’une gestion durable de la montagne n’est pas de sanctuariser la montagne, mais maintenir des activités humaines permettant de lutter contre l’exode et l’appauvrissement de ces zones, tout en respectant l’environnement.

Les zones ciblées sont essentiellement agricoles, élevages, exploitations forestières et artisanats.

Ces institutions traduisent une volonté décentralisatrice : mise en place d’un conseil national de la montagne présidé par le 1er ministre, qui intervient qu’à titre consultatif afin de coordonner les actions menées dans les massifs. Décidées au niveau local par des comités de massifs : instances collégiales au sein desquels les représentants des Collectivités locales ont un rôle prépondérant, mêlés à des représentants des assos, de l’Etat, des usagers et des différents secteurs économiques parties prenantes.

Les comités de massif voient leurs décisions encadrées par des prescriptions particulières posées par le gouvernement.

Le Plan Avenir Montagne

Le Plan Avenir Montagnes : diffusé et rendu public au printemps 2021 pour accompagner un tourisme en montagne.

L’objectif est de construire un modèle touristique plus diversifié et plus durable pour les territoires de montagne.

On essaie d’accompagner ces structures touristiques financièrement et techniquement par des investissements publics de la part de l’Etat et des Régions, ainsi que les investisseurs privés (porteurs de projets).

D’un

point de vue opérationnel, l’apport se fait en ingénierie : cabinets de

conseils, ingénieurs de développement en montagne…

DiversitE d'initiatives

- Au niveau Européen : 1976 le Conseil de l’Europe a adopté une résolution relative à la Charte Ecologique des territoires de montagne. L’objectif a été de mettre en place des stratégies communes aux Etats membres du Conseil de l’europe en matière de préservation de zones montagneuses. Un certain nombre de pays se sont opposés à l’adoption de cette charte, notamment la Russie.

Au niveau International : du fait de l’échec de la charte au niveau du Conseil de l’Europe, un projet de convention cadre a été ébauché, mais toujours rien de concret.

- Interne :

o Loi janvier 1985 relative au dév et protection de la montagne, Loi Montagne.

§ Affirme la spécificité de la montagne et organise d’une part la protection des terres agricoles et affirment le patrimoine naturel et culturel montagnard.

§ Un certain nombre de dispo destinées à garantir une maîtrise de l’urbanisation.

o Loi 2016 Montagne II : quelques progrès, modestes comme l’obligation de remettre en état les sites à la fin de l’exploitation des remontées mécaniques ou encore obligation faite aux automobilistes d’équiper de certains pneu afin de préserver les routes.

Les règles touchant à la montagne sont pour l’essentiel, rassemblées à l’urbanisme.

La protection du patrimoine naturel et culturel montagnard

Contraintes generales pesant sur les mesures d'urbanisme

D’une manière générale les documents d’urbanisme et décisions individuelles doivent comporter des dispo propres à préserver les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard : L122-9 Code urbanisme. Pb ? Le code ne pose aucune définition de ce patrimoine.

Pour le JA, dès lors qu’un espace en montagne bénéficie d’une protection spécifique (nationale et / ou internationale) il répondra à cette qualification.

Sinon, le JA se prononcera au cas par cas :

a commune a voulu implanter une ligne électrique dans un quartier qui ne relevait ni d’un parc national ni d’une réserve naturelle, mais située dans une zone d’intérêt écologique, faunistique et floristique (Zieff), le juge en a donc conclu qu’il devait être préservé et a a confirmé l’arrêté préfectoral enjoignant la commune à déplacer la ligne.

Le JA a aussi précisé les effets de la qualification de cet espace :

Cette qualification impose aux pouvoirs publics de concilier les aménagements du sol avec l’exigence de préservation de l’environnement montagnard prévu par la loi.

L'obligation de construction en continuite

Pour protéger la montagne tout en permettant son développement le législateur a encadré l’urbanisation, possible à certaines conditions :

L122-5 Code Urba : prévoit que l’urba doit en principe demeurer en continuité avec les bourgs, villages & hameaux existant

L122-5 Code Urbanisme

L'urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d'annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées.

A ce principe de continuité, s'ajoutent deux exceptions

L’extension limitée de l’existant est possible,

Cette limite n’est pas défini par la loi, le JA se prononce au cas par cas.

Il est possible de réaliser en discontinuité des équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées.

Dérogation de plus grande ampleur :

les Unités

touristiques nouvelles

Il s’agit d’opération de développement touristique qui sont autorisées en discontinuité avec les constructions existantes, voir dans une zone totalement vierge.

Elles s’accompagnent de garanties :

- Autorisation préalable obligatoire du préfet

- Evaluation environnementale

- Elle doit respecter la qualité des sites et l’équilibre des espaces naturels (le choix architectural, esthétique, la surface occupée, son implantation)

Le respect de cette condition est contrôlé par le juge administratif, qui n’hésite pas sur ce fondement à annuler l’autorisation accordée.

l’affaire de la balle de golfe de 60m de diamètre.

Cette question de l’obligation de construction en continuité génère énormément de contentieux faute à l’imprécision des textes mais aussi des besoins d’urbanisation.

Il existe une incertitude juridique pour tout le monde, notamment du fait des raisons d’intérêt général.

De façon générale, pour des raisons de sécurité, les textes imposent que cette implantation soit faite dans des lieux éloignés de cette habitation, ce qui contredit le nom même de la règle (continuité).

Le Ce saisi à plusieurs reprises de cette problématique, tente de concilier les différents objectifs en cause :

Admet que la construction d’éoliennes constitue une opération d’urbanisation au sens du code de l’urbanisme, toutefois le juge rappel que ce texte prévoit une dérogation à la règle pour les équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées.

Dans les circonstances de l’espèce eu égard à son importance et sa destination le parc éolien en cause doit être regardé comme pouvant bénéficier de cette dérogation. Ce n’est pas un feu vert pour l’installation des éoliennes en discontinuité, mais un simple arrêt d’espèce. Il ne peu en réalité presque n’avoir que des arrêts d’espèces en la matière.

La réglementation actuelle sur la protection de la montagne est assez critiquée par la doctrine, qui considère que la protection est insuffisante. La principale critique porte sur le manque de prise en compte des risques du réchauffement climatique aux montagnes, milieu particulièrement vulnérable.