La protection reglementaire du littoral

Les zones humides

Les parcs et réserves naturelles

Le littoral

les paysages

Le littoral est l’objet de convoitise et donc de fortes pressions économiques : bains de mer, la navigation de plaisance, le transport maritime, les activités portuaires, la pêche, l’aquaculture…

La France est l’une des plus grandes destinations touristiques depuis 30 ans, c’est un secteur clef de l’économie nationale qui représente environ 3% du PIB soit 64 milliards d’€ en 2023.

Rien que dans le département du Var : 430km de littoral sur les 5800 que compte l’ensemble du territoire français.

Le littoral français est urbanisé sur près de la moitié de sa longueur, et compte pour 2.5x la moyenne nationale de densité de population et jusqu’à 9x plus en période estivale.

Cette urbanisation est une menace sur l’équilibre d’une zone extrêmement importante sur le plan écologique, du fait de la porosité entre la côte & le milieu marin.

Le littoral, c'est quoi?

Il n’existe pas de définition juridique du littoral (ni même de la montagne)

De manière générale il s’agit de l’ensemble des côtes d’un pays. Selon les dictionnaires Larrousse / Robert, il s'agit de la zone de contact entre la mer & la terre.

On trouve néanmoins dans les textes des références aux communes littorales, riveraines des mers, des océans, des estuaires, des étangs salés, et des plans d’eau d’une superficie supérieure à 1000 hectares.

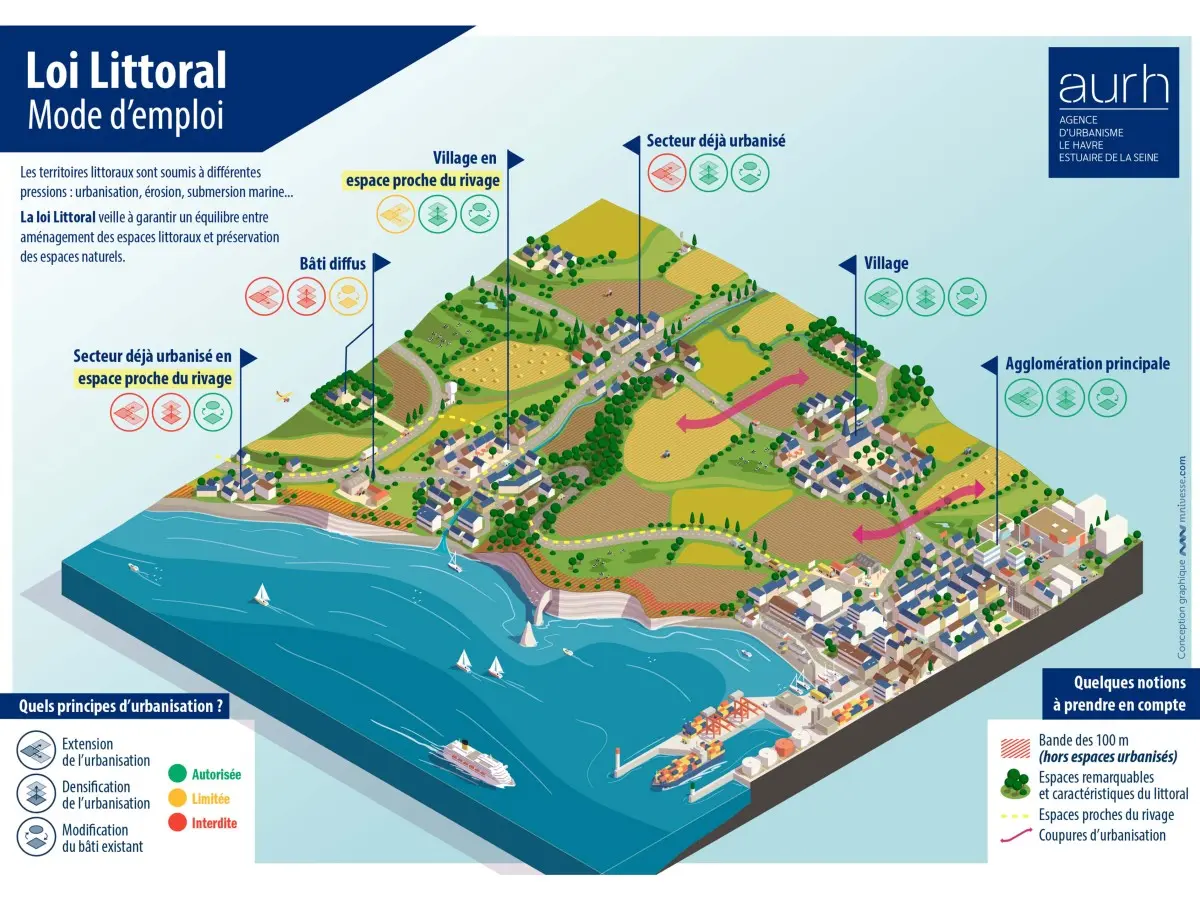

Il a fallut attendre 1986 pour que le législateur encadre de

façon globale, l’utilisation du littoral : loi Littoral 3 janvier 1986 « relative

à l’aménagement, la protection, la mise en valeur du littoral ». Existait

néanmoins d’autres normes encadrant comme les ordonnances colbert sur les

espaces maritimes etc.

Elle est codifée aux articles

L121-1Code de l'urbanisme

« Toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu'elle est susceptible de porter à l'environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences. ».

L321-1 & -2 Code de l'environnement

I. - Le littoral est une entité géographique qui appelle une politique spécifique d'aménagement, de protection et de mise en valeur.

II. - La réalisation de cette politique d'intérêt général implique une coordination des actions de l'Etat et des collectivités locales, ou de leurs groupements, ayant pour objet :

1° La mise en œuvre d'un effort de recherche et d'innovation portant sur les particularités et les ressources du littoral ;

2° La protection des équilibres biologiques et écologiques, la lutte contre l'érosion, la prévention des risques naturels liés à la submersion marine, la préservation des sites et paysages et du patrimoine ;

3° La préservation et le développement des activités économiques liées à la proximité de l'eau, telles que la pêche, les cultures marines, les activités portuaires, nautiques et balnéaires, la construction et la réparation navales et les transports maritimes ;

4° Le maintien ou le développement, dans la zone littorale, des activités agricoles ou sylvicoles, des activités aquacoles, de l'industrie, de l'artisanat et du tourisme.

Dans le respect de l'objectif de développement durable, l'action des collectivités publiques en matière de planification contribue à la réalisation de cette politique d'intérêt général.

Sont considérées comme communes littorales, au sens du présent chapitre, les communes de métropole et des départements d'outre-mer :

1° Riveraines des mers et océans, des étangs salés, des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1 000 hectares ;

2° Riveraines des estuaires et des deltas lorsqu'elles sont situées en aval de la limite de salure des eaux et participent aux équilibres économiques et écologiques littoraux. La liste de ces communes est fixée par décret en Conseil d'Etat, après consultation des conseils municipaux intéressés.

En cas de création d'une commune nouvelle en application de l'article L. 2113-2 du code général des collectivités territoriales, les règles relatives aux communes littorales s'appliquent au seul territoire des anciennes communes la composant précédemment considérées comme communes littorales. Le conseil municipal peut cependant demander à ce que l'ensemble du territoire de la commune nouvelle soit soumis aux règles relatives aux communes littorales.

Avant cette loi on se basait principalement sur les règles de la domanialité publique qui s’appliquaient sur le domaine maritime, et depuis 1975 une AAI chargée de préserver le littoral : le conservatoire du littoral, chargé d’acquérir des terrains (appropriation publique).

La gestion intégrée

Préoccupation internationale depuis les années 90 dans le prolongement du sommet pour Rio sur le développement durable.

La gestion intégrée des zones côtière est une démarche qui vise un développement durable prenant en compte à la fois les enjeux terrestres et marins.

L’UE a adopté la recommandation développant une stratégie intégrée de dev des zones cotiers sur tout le territoire de l’Union (2002) (première manifestation d’intérêt).

Elle adopte en 2007 une politique maritime intégrée, déclinée par voie de directives, ex 17 juin 2008 stratégie pour le milieu marin, constitue le volet environnemental de cette politique.

Les infrastructures doivent rencontrer les objectifs fixés par la directive, qui établie des normes chiffrées.

On s’intéresse aussi à la co-utilisation du milieu marin : directive 28 aout 2014, il s’agit de prévenir les conflits entre différents utilisateurs du milieu marin tout en préservant le littoral et les ressources marines (halieutiques notamment).

Le droit interne a aussi développé ses propres dispositifs de protection, en matière d’aménagement des zones côtières : une stratégie nationale pour la mer et le littoral, de façon a respecter les engagements européens.

Ces stratégies sont précisées par des Documents Stratégiques de Façade (façade maritime). Ces documents sont mis en œuvre par le réprésentant de l’Etat : préfet de Région pour la partie terrestre & Préfet maritime pour l’autre.

On a aussi tenté les Schéma de Mise en Valeur de la Mer, documents élaborés par l’Etat & doivent être respectés au niveau local par les documents d’urbanisme. (1985)

Aujourd’hui ce sont les SCOT qui fixent les grandes orientations d’aménagement de protection, de mise en valeur du littoral & de la mer. Cela permet aux élus locaux d’aller plus loin que les Schémas de mise en valeur.

Les PPub ont identifié les zones à risque et cherchent à anticiper les évènements dommageables à venir.

Les phénomènes hydro sédmentaires, l’érosion, l’élévation du niveau de la mer…

La protection par la domanialite publique

Intro

La protection

-

L'inaliénabilité & l'impressibilité

-

Le régime d'occupation privative

Les infractions de grande voirie

L'exemple de l'exploitation des plages

Intro

Le CG3P précise la composition du domaine public maritime. L2111-4.

Le rivage est constitué de tout ce que la mer couvre & découvre, jusqu’où les plus hautes mers peuvent s’étendre en l’absence de perturbation météorologiques exceptionnelles.

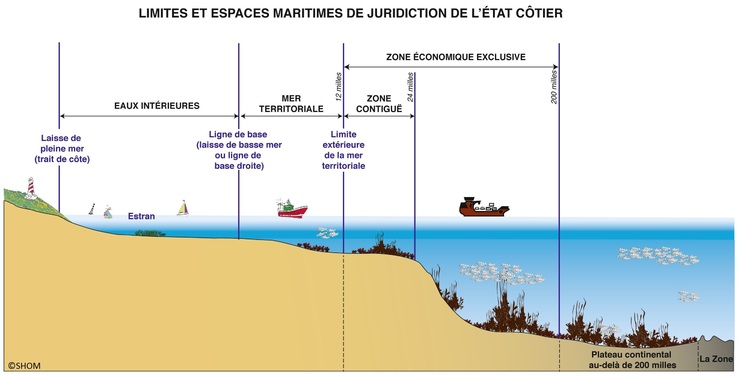

On y compte aussi le sol et sous-sol de la mer territoriale : la partie de mer côtière sur laquelle s’étend la souveraineté de l’Etat côtier, large de 12 miles marins.

Le sol & le sous-sols des étangs salés qui communiquent avec la mer.

Les lais et relais de la mer : parties des mers qui émergent des plus hautes eaux par suites d’alluvionnement ou soulèvement de terrain.

Dispositions qui concernent les Départements d’outre-mer : la zone des 50 pas géométriques, qui s’étend à un peu plus de 80 mètres à compter du rivage.

On trouve aussi les terrains réservés en vue de la satisfaction des besoins d’intérêt public d’ordre maritime, balnéaire ou touristique et acquis par l’Etat.

En Droit français le Domaine public naturel appartient exclusivement à l’Etat et non les communes ou autres CT.

LA protection

Le DP a vocation a être protégé, car par définition il est destiné à répondre à un besoin d’intérêt général.

2 ensembles de règles viennent protéger le littoral en sa qualité de dépendance du domaine public naturel ;