règles nationales d'encadrement

Les lois

En matière d’urbanisme, la loi a pris une certaine ampleur sous la 5ème.

L’extension générale en droit français du principe de légalité. Il n’y a plus de matière laissée à l’entière maîtrise du pouvoir réglementaire.

Le droit de propriété. Le droit de l’urba constitue une limite importante à l’exercice de ce droit, tant du point de vue de l’usage que d’en disposer (préemption). Les conditions d’exercice ne peuvent être fixées que par la loi ou en vertu de la loi (art 17 DDHC).

La décentralisation. Seule la loi peut imposer des

contraintes, c’est-à-dire des obligations aux collectivités territoriales sous

réserve de respecter l’article 72 de la constitution qui reconnait le principe

de libre admin’ des CT.

Il faut tempérer cette vision d’une loi envahissante : en matière d’urbanisme la loi intervient principalement pour déterminer les compétences des autorités ainsi que les procédures permettant d’établir les différents documents d’urbanisme ou encore pour définir les autorisations d’occupation du sol.

Les règles du fond du droit de l’urbanisme sont généralement fixés par le doc’ d’urbanisme soit du RNU (règlement nat d’urba) lui-même prévu par une loi.

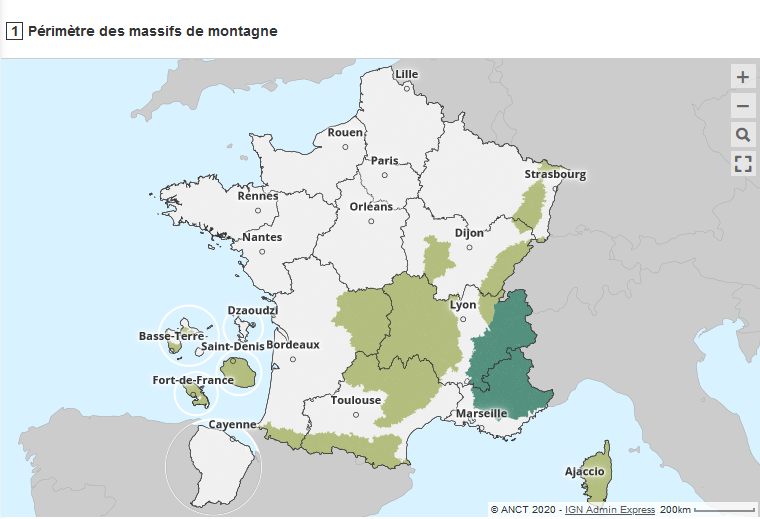

A titre exceptionnel la loi fixe les règles de fond du droit de l’urba dans certains domaines, problématique apparue en 1983 lors de la décentralisation du DUrba qui a mis en évidence la nécessité de règles de fond proposées par la loi tant pour le littoral que la montagne.

le principe commun d'urbanisation en continuitE

Les DTADD

La DTADD est un document qui exprime les objectifs et orientations de l’État sur des territoires présentant des enjeux nationaux.

Alors que les DTA étaient juridiquement opposables les DTADD n’ont plus d’effets juridiques directs leurs orientations doivent être reprises par un projet d’intérêt général (PIG) pour s’imposer juridiquement aux documents d’urbanisme.

servitudes d'utilité publiques encadrant l'occupation des sols

L151-3 prévoit que les servitudes d’utilité publiques doivent être annexées au PLU pour être opposable aux demandes d’autorisation d’occupation des sols.

L151-3 code urbanisme

Lorsqu'il est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale compétent, le plan local d'urbanisme peut comporter des plans de secteur qui couvrent chacun l'intégralité du territoire d'une ou plusieurs communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale.

Le plan de secteur précise les orientations d'aménagement et de programmation ainsi que le règlement spécifiques à ce secteur.

Une ou plusieurs communes membres d'une communauté de communes ou d'une communauté d'agglomération peuvent demander à être couvertes par un plan de secteur. Après un débat au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, celui-ci délibère sur l'opportunité d'élaborer ce plan.

Lorsque l'élaboration d'un plan de secteur a été décidée, l'avis sur ce plan de la ou des communes dont il couvre le territoire est sollicité avant l'approbation du plan local d'urbanisme par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale.

On parle aussi de servitude de droit publique ou administratives.

Ce sont des contraintes, restrictions apportées à l’exercice du droit de propriété dans l’intérêt général et déterminé soit par le code de l’environnement, de la défense etc.

Elles se distinguent des servitudes du code civil qui constituent des limites de propriétés du fond servant au fond dominant.

Les servitudes d’utilité publiques peuvent être parfois instituées au profit d’un fond dominant qui peut être un ouvrage public.

Avec celles-ci, il n’y a pas de relations entre fonds voisins. C’est l’intérêt général qui est en jeu.

Ces servitudes présentent deux caractéristiques :

- Elles sont prévues par une législation

particulière :

La conservation du patrimoine naturel et culturel, l’utilisation de certaines ressources & équipements, la défense nationale, la salubrité publique… - Affectent l’usage des sols.

Mise en place des servitudes d'utilité publiques :

La liste de ces servitudes est dressée en Conseil d’Etat,

codifié au R161-8 Code de l’urbanisme. La tendance est l’augmentation de leur

nombre, presque une servitude par domaine ou type d’activité.

R161-8 Code de l’urbanisme

Doivent figurer en annexe de la carte communale :

1° Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et appartenant aux catégories figurant sur la liste annexée au présent livre ;

2° Le plan d'exposition au bruit des aérodromes, établi en application de l'article L. 112-6 ;

3° Les secteurs d'information sur les sols en application de l'article L. 125-6 du code de l'environnement.

Elles sont généralement instituées par l’Etat et s’imposent aux autorités décentralisées chargées de l’élaboration du PLU.

Ce même PLU doit mentionner en annexe les servitudes applicables à son territoire.

Cette mention en annexe est considérée par le JA comme une formalité substantielle sous peine d’inopposabilité de la servitude à une demande de permis de construire.

Ces servitudes administratives s’imposent lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme.

A la différence des servitudes d’urbanisme, les propriétaires ne peuvent pas se garantir contre les changements qui entraineraient une modif’ comparable à la procédure du certif d’urbanisme (il protège pendant 18 mois de tout changement de PLU par exemple, afin d’apprécier la demande de permis de construire ou d’aménagement).

Les servitudes d’intérêt général peuvent dès lors amener à indemnisation, là où la servitude d’urbanisme non.

Definition

Composition